「アイデアがイマイチだな〜」といわれて凹んでしまったビジネスマンは多いはず。

こんな時、自らの才能のなさを嘆きがちなのだが、水野学さんが「アイデアの接着剤」でも

ひらめくのではなく、見つけ出す。

見つけ出したアイデアのかけらとかけらを、接着してイノベーションとする。

実はそんなに難しいことではないと、僕は思っています。

と言われているように、白紙を置いた机に向かって、うんうん唸っているよりも、アイデアを出す「テクニカル」な技術を学ぶことによって、アイデア出しも楽になる部分もあるように思う。

そういうわけ、今回は「OUTPUT大全」と「コクヨ式 机まわりの「整え方」

で紹介されていた「ワザ」を紹介しよう。

まずは『「アウトプット大全」オススメの「情報カード」を使ったアイデア出し』であるのだが、

使うのは100均で売っている125×75mmの「情報カード」。サイズは名刺サイズもあるが書き込める情報が少ないので、このサイズがベターらしい。書けるスペースが大きいと、書いた後の「余白」が気になるものなのだが、そこはグッとこらえることが大事のよう。

情報カードには「無地」「5mm方眼」「6mm罫付」「4色6mm罫付」の4種類あるが、自分が使いやすいものを選べばOK。

1回のアイデア出しで100枚を使うイメージである。

で、その手順は

①とにかく書き出す。

アイデアを出すテーマで思いつくことを1カードに1個ずつ書く。

とりあえず30個ぐらいは書く

②連鎖させる

書いた一枚を取り出して、その内容から連想されること(アイデア、考え、キーワード)を一枚ずつ書き出していく。

これを何度も繰り返し、ひとつのキーワードに対して、芋づる式に自分の知識や経験、過去に読んだ本や論文の内容など、思いつくことをたくさん書く。

③100枚書く

何度も繰り返し、考えが出なくなり、頭が空っぽになるまでくり返す。

通常「100枚」ほど書くと「出し尽くした」感じになる。50枚では少ないので100枚を目指す

(100個のアイデア、考え、キーワードを書き出すことができれば、それは1冊の本を書くのに十分な素材になる)

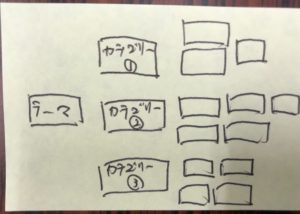

④カテゴリーごとに分類する

カテゴリー名はカード1枚を使って書いておいて、似た内容ごとに分類していく。

最初に設定したカテゴリーのどれにも分類されないカードが出てくるので、別の新カテゴリーを作って分類する・

⑤カテゴリー分けがうまくいかない時は再度、最初からカテゴリーを考える

再度まとめる場合は、前の結果をスマホなどで写真に撮っておいてから再分類すると手戻りが少ない

⑥デジタルでまとめる

アイデアや構成がまとまったら、PCのアウトライナーなどを使って細かくまとめていく

という段取りで、完成イメージはこんな感じかな。

次は『コクヨ式 机まわりの「整え方」』オススメの「付箋」を使ったアイデア出し』

この方式の場合に使うのは、情報カードではなくて付箋で、

こうしたクリエイティブな作業をスムーズに進めて行くために、「手のひらサイズの付箋紙」は扱いやすい文具です。アイデア出し会議のときはもちろん、日常的に思いついたものを、どんどん書き留めて、それを自席まわりや共有の壁に貼り付けておくとよいでしょう(P156)

ということで、周囲に「貼り付けておく」ために、「付箋」を使っているんですな。

で、手順は

いざアイデア出し会議を行うときは、テーブルの中央に大量の付箋とペンを用意します。そして、時間を区切りながらアイデアを出し切った後、それらを模造紙や壁に全部張って一覧してみてください。全員で眺めながら、組み合わせたり入れ替えたりして、体系立てていくのです

この手法は、個人の仕事にももちろん使えます。

(略)

頭の中であれこれ考えるのをやめて、まずは付箋に書き出してみましょう、それを一覧して眺めながら、たとえば「最優先と重要度」などの2軸の上でマッピングすれば、どこからてをつけていいかがはっきりするはずです・

模造紙に付箋を貼っていけば、そのままタタンで持ちア歩くこともできるし、またどこかで広げることもできます。

といったやり方である。

ということで、「情報カード」あるいは「付箋」を使ったアイデア出しの方法を二つ紹介したわけだが、いずれの場合も「手書き」でやることが大事で、他のアイデア、発想術の本を読んでみると、一番いけないのは、何も構想を立てずにPCに画面に向かってしまうことであるらしい。

やはり、自由な発想を生み出すためには「手作業」で脳細胞を刺激することが大事なことはおさえておいたほうがよさそうである。

【関連記事】

インプットよりアウトプットが大事 ー 樺沢紫苑「学びを結果に変える アウトプット大全」(sanctuary books)

いい仕事をしたいなら「仕事場は楽しくなくてはならない」 ー 斉藤敦子「コクヨ式 机まわりの「整え方」」(KADOKAWA)

コメント