大英帝国が絶頂を迎えたエリザベス一世の時代に、イギリス・ルネッサンスの本場ロンドンで、劇作家として世に出現。以後、演劇の世界に大きな影響を及ぼし続けている「シェイクスピア」の半生記と彼の創作の秘密を描く「七人のシェイクスピア」Part2の第7巻。

前巻で開始された「劇場戦争」なのですが、ストレンジ卿一座の切り札となるべく、シェイクスピアの「マクベス」の上演の結果がどうなったかが判明するのが本巻。芝居の出来だけでなく、海軍大臣一座の妨害工作をどう凌ぐのか、といったところも焦点になりますね。

【構成と注目ポイント】

構成は

第57話 Tomorrow Speech

第58話 マクベスの死①

第59話 マクベスの死②

第60話 エンディング

第61話 パンとスープ

第62話 トマス・ウォトソン

第63話 謝罪

第64話 木造のOにて①

第65話 木造のOにて②

第66話 予期せぬ来場者

となっていて、まずは、前巻で、海軍大臣一座が忍び込ませた役者が、マクベスの命令でマクベス夫人を殺害するというハプニングをしかけたのを、シェイクスピアが、その場でとっさに台本を書き換えて対応します。この書き換えを、新境地を開いたリチャードがしっかり受け止め、名演技を繰り広げることでひとまず脱却することに成功します。

しかし、海軍大臣一座の妨害工作は、これだけではなく連続妨害工作がしかけられていて、今度は、マクベスがマクダフに殺される場面です。筋書では、女性の腹から生まれてきたものにはマクベスは殺されないことになっていて、帝王切開で生まれたマクダフ以外にマクベスを殺せるものはいない、という脚本なんですが、ここで、海軍大臣一座の手先の、元フェンシング学校の師範代・リンゲックがマクベス役のリチャードに襲いかかります。

さて、この危機は・・・ということで、ロビンが「いい仕事」をしますねぇ。

最後の仕上げは、終幕に降ろされる「詩篇」を書いた幕です。通常は最初に出しているのですが、今回は終幕に出して、いい余韻を残すことになりますね。

さて、高評価を得て、これからストレンジ卿一座の巻き返しか、と思われるところなのですが、海軍大臣一座も黙ってはいません。

まずは、マーロウの忠実な部下・トマス・ウォトソンがロビンにちょっかいをかけます。もともとは海軍大臣一座の端っこに属していたロビンに言うことをきけば舞台にあげてやると誘いをかけます。ここで、彼の誘いを断るロビンなのですが、彼が断る拍子に傷つけたマントをネタにして脅しをかけてくるのですが、これがシェイクスピアとマーロウの諍いに発展して、という展開です。

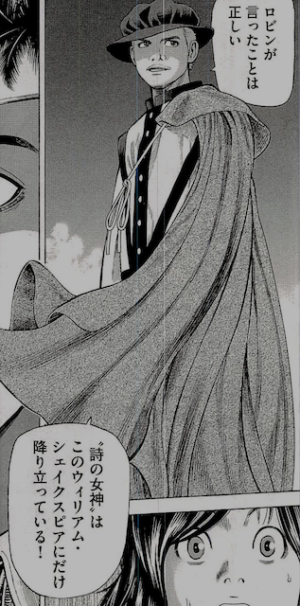

執拗に謝罪を要求する彼らに、過去の屈辱を思い出したシェイクスピアは、ここで、

とマーロウに自分の詩才の優れていることを主張して大喧嘩をふっかけるのですが、「詩篇」を書いているのは「リー」なんだがな、と思うのは当方だけでしょうか。

【レビュアーから一言】

マクベスの芝居づくりでも大きな力となった「リー」の大好物は

といったように、イギリスのティータイムの定番「スコーン」なのですが、このスコーンの成り立ちには諸説あるようですね。オランダ語の「白い良質なパン」を意味する言葉からでているとか、スコットランドの古語・ゲール語で「一口大の大きさ」という言葉に由来するとかあるのですが、一番ロマンがあるのが、スコットランドのバースというところに「スコーン城」という城があり、そこは歴代のスコットランド王が戴冠式をやったところで、ここに「Stone of Scone」という石があり、その上に座って戴冠式をやっていたというもの。スコーンの形が、この戴冠式の石に似ているということですね。

ただ、これが真実だとすると、スコットランドの「メリー・スチュワート」とイングランドやスコットランドの支配権を争ったエリザべス女王は、本当は「スコーン」には別の名前をつけたかったのかも、と妄想をしてしまいます。

コメント