中世の頃に比べてまだマシではあるものの、女性の活躍するのに、今に比べ格段にアゲインストであったルネサンスの時代。貴族の家に生まれながらも、自分の力で画家になる道を開こうと、世間の荒波に、若い女性が立ち向かっていく物語『大久保圭「アルテ」』の第1弾から第3弾です。

【構成と注目ポイント】

第1巻の構成は

第1話 弟子入り志願

第2話 新生活

第3話 初仕事

第4話 謝肉祭

第5話 コルティジャーナ①

となっていて、まずは16世紀初頭、フィレンツェで、貴族の家に生まれた女性・アルテが、のめり込んで描いていた「絵」を母親の手によって焼き捨てられるところから開幕します。彼女の境遇は、一応「貴族」の家に生まれているのですが、あまり裕福ではない家で、しかも父親が急逝したという状況です。

当時、女性には財産の相続権がなかったので、自分の腕一本で稼ぐことができなければ、男性と結婚して暮らしをたてていくしかない、という時代ですね。なので、女性の教育は礼儀作法、読み書き、計算のほかは裁縫、楽器といったものふが中心ですね。このへんは「七人のシェイクスピア」を読むと、大陸諸国だけでなく、イギリスとかも同じような名ので、ヨーロッパ全体がそんな状況だったと思われます。

そして、この「結婚」のためには「持参金」がセットになっていて、第1巻や第2巻を通じて、貴族や商人階級の親や男兄妹の一番の関心事は、娘にどれだけ持参金をもたせることができるか、ということですし、裕福でない家庭の娘は自分で持参金を用意しないといけないので、働き詰めに働くことが必須となっているようです。

この状況に対し、敢然と立ち向かうのが、本シリーズの主人公「アルテ」で、彼女は自分の好きな「画」で生計をたてるべく、フィレンツェ中の工房を回って、弟子入りをお願いしてまわるのですが、「女性だから」という理由で相手にしてもらえません。いまどきであれば告発の対象となるのでしょうが、当時はこれが当たり前であったのですね。

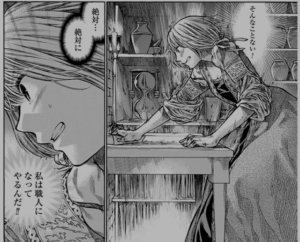

で、ようやく相手にしてくれたのが、腕はいいが気難しいので有名な「レオ」の工房だけなのですが、彼が弟子にする条件として出したのが、テンペラ画の板の下準備を大量に仕上げることです。もちろん、貴族育ちのアルテが音をあげるだろうという見込みでの無理難題です。さて、これにアルテがどう立ち向かったか、は原書のほうで。結構、感動的なシーンです。

この試験を乗り越えて、晴れて「弟子入り」を果たすのですが、まだ素人芸の域を脱していないアルテなので書く絵はほとんどが書き直しを命じられたり、「修行時代」の開始ですね。

第2巻の構成は

第6話 コルティジャーナ②

第7話 コルティジャーナ3

第8話 それがいいんです!

第9話 義憤

第10話 腐れ縁①

となっていて、第1巻の最後の方で頼まれた、高級娼婦のヴェロニカの肖像画の作成でおきる顛末が描かれます。

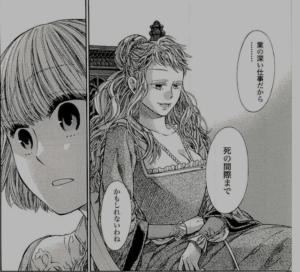

というのも、彼女は単純に自分の肖像画を書かせるだけではなく、昔売れっ子だった娼婦のなれの果てを見せたりして、アルテの教育もしてきます。ヴェロニカの言葉に「仕事をしていくこと」の厳しさを知っていくアルテなのですが、一方で、高級娼婦の仕事上、「男を翻弄する」ということが不可欠になるわけで、人の心を弄ぶような仕打ちに反発も感じていく、といった展開です。まあ、肖像画が出来上がったときには、彼女が自分の力で生きていくための努力についてはきちんと評価する、という境地に達しているので、単純な善悪で判断するレベルは脱しているようですね。ここでは、高級娼婦の仕事をいつまで続けるのかという質問に対し、

と答えるヴェロニカが印象的です。

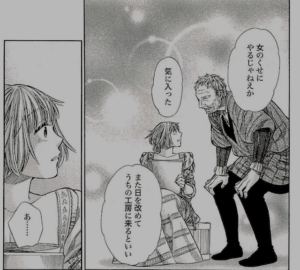

そして、ヴェロニカの肖像画書きで、行動レベルが少し上ったのか、自ら「道を切り開く」行動が目立ちます。第9話の「それがいいんです」では、工房の彫刻をスケッチさせてもらうために、そこの親方が条件として出す「重い粘土」を倉庫まで運ぶ仕事をなんとかやり遂げて、

と親方に見直されたり、第9話の「義憤」では、貴族育ちのアルテに反感を抱いている「お針子」の女の子が、男性社会の中で工賃を値切られたりして搾取されているのをひっくりかえすため、

と反抗を始めるときに、文字の読めないお針子たちに注文書を読んであげたりしてサポートするとともに、弱気になっている彼女たちを

とけしかけたり、と「たくましく」成長をしています。

第3巻の構成は

第11話 腐れ縁②

第12話 腐れ縁③

第13話 同業組合①

第14話 同業組合②

第15話 同業組合③

となっていて、第11話から第12話は、前巻からの続きで、レオ親方が「腐れ縁」と称する、金に厳しそうな大商人ウベルティーノが持ち込んでくる絵の注文の話。

この当時、絵を頼むというのはかなり高額なものであったので、絵の構図に注文を細かくつけたり、使う絵具を指定したり、というのは当然のことであったようなのですが、ウベルティーノの注文は採算ぎりぎり、下手をすると赤字が出そうなもの。アルテはレオ親方に代わって値上げの交渉に出向くのですが、海千山千の商人であるウベルティーノに簡単にあしらわれてしまいます。

アルテは、仲良くなった高級娼婦・ヴェロニカに男と交渉する手練手管を習い、再度交渉にでかけるのですが・・・という筋立てです。

まあ、交渉の結果は大方の読者が想像するとおりなのですが、そのおまけとして語られるレオ親方の若い頃のエピソードが興味深いです。

第13話から第14話までは、レオ親方のもとで修業の日々をおくり、友人も増えてきたアルテなのですが、世間の女性が画工になることへの偏見は根強く、特に不景気で絵の注文自体が減っているので、男性陣の批判の目も厳しくなってきています。

そしてとうとう、彼女が画工として修行する才能があるかどうかを組合の役員で審議するという事態になってきます。その判定材料となるのが、最近建設された宮殿の大壁画で、政策を組合に属する職人たちで共同で行うことになり、そこでのアルテの働きぶりを評価しようということです。

本来なら、可愛い弟子の将来がかかっているので、甘めな扱いをするのが一般だと思うのですが、仕事に厳しいレオ親方はいつもと同じように、アルテをしごきます。通常の絵画制作より厳しい「テンペラ画」の制作で、へろへろになってしまうアルテなのですが、その踏ん張り具合に、他の親方や弟子たちのアルテを見る目も変わってきて・・、という展開で、ここらは、お仕事ストーリーの定番的な展開ですね。もちろん、アルテが逆境をはねのけていく姿は、思わず応援したくなるのは間違いないところです。

この3巻の最後のほうで、何やら身分の高そうな貴族の男がフィレンツェへやってくるのですが、アルテが次の舞台へのし上がっていくきっかけをつくる人物となります。

【レビュアーから一言】

「恋愛もの」の感じが強い、と批判する声もある第1巻から第3巻なのですが、僕が読んだ印象としては、ヴェロニカというキャストを使って、この当時、男に伍してやっていこうとするなら、

と余計なことを考えずに専心しないとやっていけないことを言わせたり、と女性の「独立もの」の色合いを強くだしているような気がしますので、仕事でのし上がることを夢見るバリキャリ女性も読んでほしいシリーズではありますね。

【スポンサードリンク】

アニメ化された「アルテ」を見るならU-NEXTがオトクです。

コメント